Indice

C’è una malattia che, più di altre, ha segnato il destino della filiera actinidicola: il cancro batterico del kiwi. Comparso con forza negli anni Duemila, ha bruciato impianti, cancellato varietà e ridisegnato la geografia produttiva mondiale. A rimettere ordine tra cause, meccanismi e prospettive è un ampio studio firmato da Wan e colleghi nel 2025, che raccoglie oltre trent’anni di osservazioni e ricerche. La review non si limita a descrivere i danni, ma mette in fila ciò che sappiamo oggi del patogeno Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) e le soluzioni possibili: dalla chimica più “mirata” fino agli approcci biologici e nanotecnologici. Una bussola, insomma, per orientare tecnici e produttori di fronte a un nemico che non ha ancora smesso di minacciare i frutteti.

Il nemico e il suo arsenale

Come ormai noto, il cancro batterico del kiwi non è causato da un unico ceppo uniforme, ma da diverse varianti — i cosiddetti biovars — che presentano livelli di aggressività e caratteristiche differenti. A riguardo, lo studio studio ricorda come i focolai che hanno devastato l’Italia e la Nuova Zelanda siano stati legati in particolare al biovar 3, riconosciuto come il più virulento e responsabile delle epidemie più distruttive. Queste differenze biologiche spiegano perché in alcune aree la malattia si manifesti con sintomi più lievi e in altre invece con una rapidità devastante: il genotipo del batterio conta quanto il contesto in cui si diffonde.

Il clima, in questo equilibrio, gioca un ruolo cruciale. Le analisi riportate nel lavoro di ricerca confermano che Psa predilige temperature fresche — intorno ai 15 °C — e condizioni di elevata umidità. Non a caso i picchi di infezione si registrano in primavera e in autunno, quando giornate piovose e notti umide creano il contesto ideale per la proliferazione del batterio. Ma non è solo il meteo a determinare la vulnerabilità: anche le pratiche agricole incidono. Le potature eseguite in giornate piovose o umide, ad esempio, rappresentano una porta spalancata al patogeno, che penetra facilmente attraverso le ferite.

I ricercatori insistono molto sulle vie d’ingresso: oltre alle ferite da taglio, il batterio sfrutta aperture naturali come stomi e idatodi, colonizzando rapidamente i tessuti. La sua diffusione avviene poi su due scale. Quella “corta”, favorita dalla pioggia battente che spruzza le gocce infette su rami e foglie vicini, dagli insetti vettori e dalle attrezzature non sanificate. E quella “lunga”, ancora più insidiosa, che passa per il materiale di propagazione: piantine, marze e perfino il polline possono veicolare il Psa da un continente all’altro, rendendo fragile ogni confine geografico. È in questa capacità di muoversi silenziosamente e approfittare di ogni debolezza della pianta o del sistema produttivo che risiede la forza del Psa. Un nemico invisibile, capace di restare nascosto fino al momento dell’esplosione epidemica, e che – sottolinea lo studio – obbliga a ripensare la gestione in chiave preventiva e sistemica, ben prima che compaiano i sintomi.

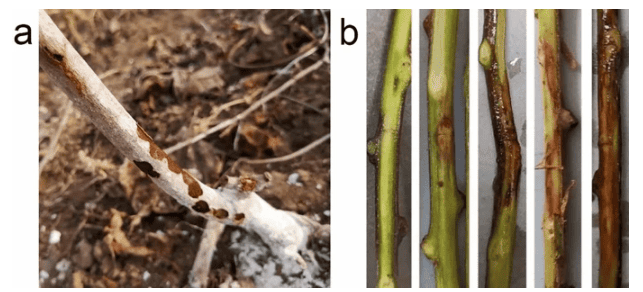

Sintomi del cancro dell’Actinidia arguta sui rami. (a) Sintomi di cancro del kiwi in campo, con necrosi di colore ruggine; (b) sintomi di diversa gravità sui rami, in progressivo aggravamento da sinistra a destra.

Gestione integrata del cancro batterico: l’importanza della prevenzione

Non esiste un’unica arma capace di fermare il Psa: la difesa, ribadiscono gli esperti, deve poggiare su un insieme coordinato di pratiche, in cui la prevenzione è la prima linea. Tutto parte dal vivaio: solo piantine certificate e garantite sane possono ridurre il rischio di introdurre il patogeno. La scelta varietale è altrettanto strategica: alcuni genotipi e portinnesti mostrano una maggiore tolleranza, e la loro diffusione, soprattutto in Italia, ha contribuito a stabilizzare la produzione dopo i primi anni di epidemia.

Le pratiche agronomiche diventano quindi decisive. Potare in condizioni asciutte, disinfettare costantemente gli attrezzi, eliminare tempestivamente i rami colpiti sono misure semplici ma fondamentali per contenere l’inoculo. Anche la gestione nutrizionale rientra in questo approccio: limitare l’uso eccessivo di azoto, favorire il bilanciamento con fosforo, boro e sostanza organica significa rendere la pianta meno suscettibile.

Ai presidi agronomici si affiancano quelli fitosanitari. I prodotti rameici restano ancora il cardine, ma lo studio sottolinea come non possano essere l’unica soluzione, sia per il rischio di resistenze sia per le restrizioni normative. Accanto a essi, nuove molecole e prodotti induttori di resistenza rappresentano un supporto prezioso, soprattutto se applicati secondo programmi che tengano conto delle fasi fenologiche e delle condizioni meteo. Il messaggio che arriva dalla review è chiaro: solo una gestione integrata e costantemente aggiornata può trasformare una minaccia cronica in una convivenza sostenibile.

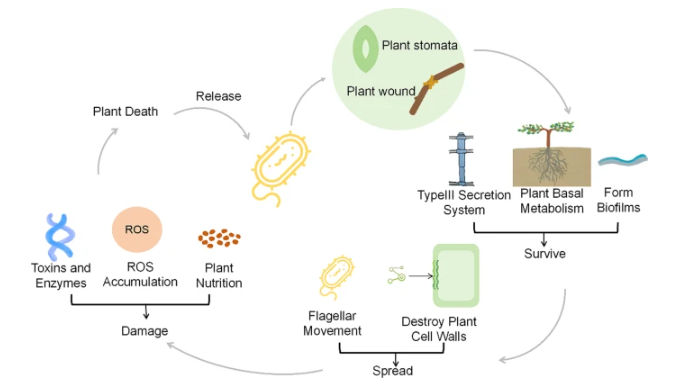

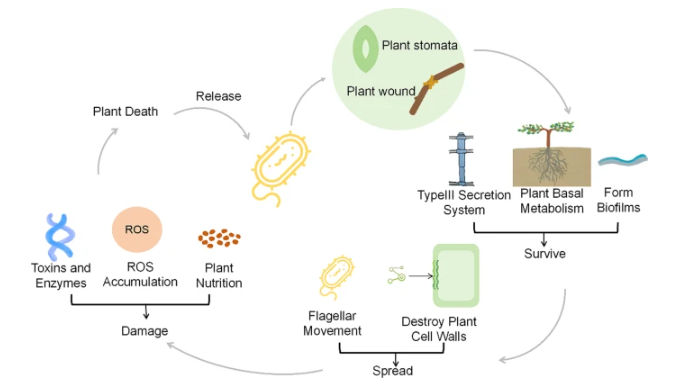

Il processo d’infezione da Psa: dall’ingresso nella pianta alla sopravvivenza, diffusione e manifestazione dei danni.

Il processo d’infezione da Psa: dall’ingresso nella pianta alla sopravvivenza, diffusione e manifestazione dei danni.

Dalla chimica al biocontrollo: le nuove frontiere

Un importante focus è poi dedicato alle strategie innovative, oggi ancora in fase sperimentale ma cariche di prospettive. Gli autori citano l’impiego di microrganismi antagonisti, come ceppi di Bacillus e Pantoea, capaci di limitare lo sviluppo del patogeno sia per competizione, sia inducendo resistenze naturali nella pianta. Accanto a questi si collocano i fitoderivati e gli estratti vegetali, che mostrano proprietà antibatteriche e antivirulenza, così come i batteriofagi, virus in grado di colpire selettivamente il Psa. La sfida, in questo caso, è soprattutto la loro stabilità e la formulazione, ancora lontane da un impiego di larga scala.

Il lavoro richiama anche approcci meno convenzionali: dall’uso di specifiche frequenze luminose in serra, che modulano l’attività del patogeno, fino agli interventi sul microbioma del suolo, per riequilibrare l’ecosistema radicale e ridurre la pressione del batterio. Si tratta di strumenti che, se integrati in un protocollo più ampio, potrebbero rendere la difesa meno dipendente dalla chimica tradizionale. I ricercatori lo sottolineano chiaramente: non è questione di sostituire, ma di arricchire l’arsenale con soluzioni più sostenibili e a minore impatto ambientale.

- Leggi anche: Kiwi Rosso: le varietà più promettenti

Ilaria De Marinis

© fruitjournal.com